menu

究極の手作業 赤穂緞通

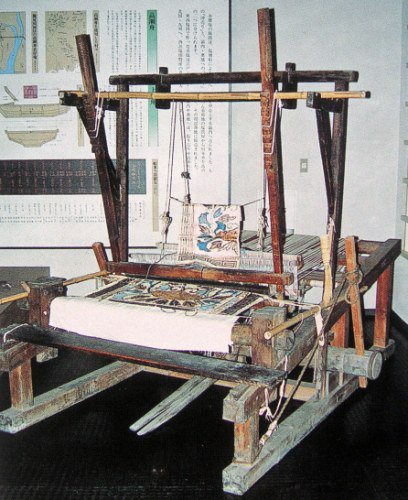

幻の緞通といわれる赤穂緞通は、鍋島緞通(佐賀県)、堺緞通(大阪府)と並び、日本三大緞通と呼ばれています。 赤穂緞通は、赤穂郡中村(現赤穂市中広)に生まれた「児島なか」という女性によって、江戸末期に考案されました。

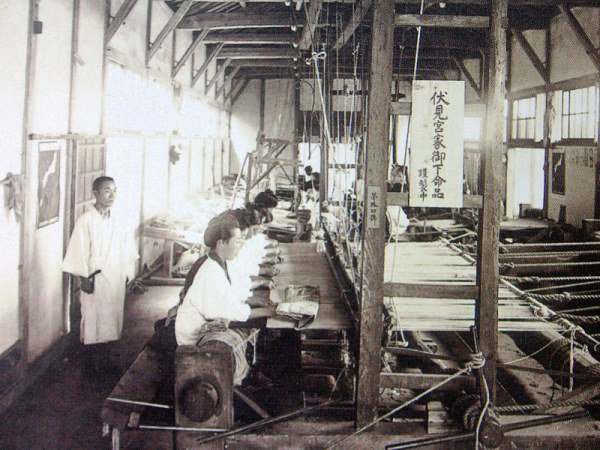

児島なかは讃岐国の高松を訪れた際に出会った中国の万暦氈に魅せられ、以後独自で緞通の技術・研究を重ね、26年もの歳月をかけて明治7年(1874)に赤穂緞通を完成させました。

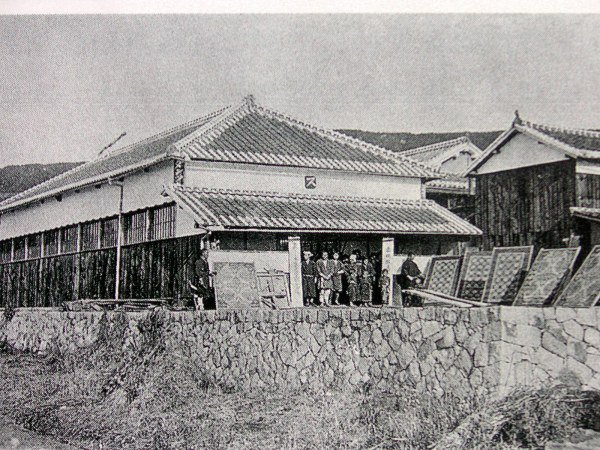

「なか」の努力と研究により開発された赤穂緞通は、塩田の作業に従事する女性の労働力が豊富にある赤穂において大きく発展することになります。

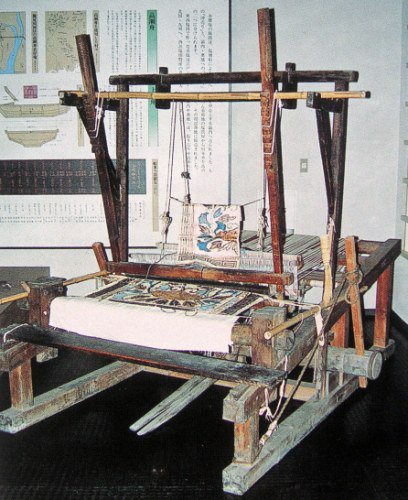

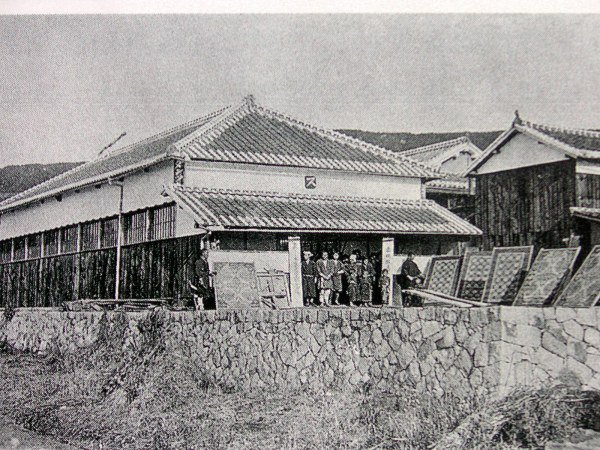

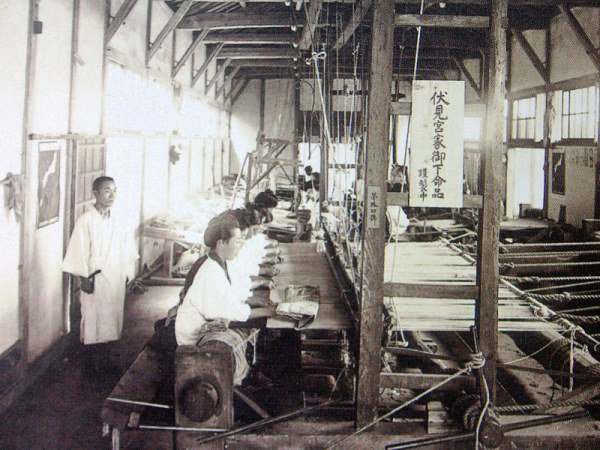

その風雅な文様は、茶人、名のある料亭、お茶屋などに好まれ、大正から昭和初期にかけては遠く海外にも販路を広げ、全盛期を迎えましたが昭和12年に綿花輸入制限を受けて、緞通場の閉鎖を余儀なくされました。 これ以降、緞通業は衰退の一途をたどったのです。

敗戦後、緞通業を再開する織り元も現れました。 しかし手作業でしか作れない赤穂緞通は近代化に取り残され、また、その大変な根気と技術のいる作業が敬遠され、時代の流れと共に緞通場は次々と廃業していきました。 織元が1つ残るのみとなっていた平成3年に、赤穂市が「赤穂緞通織方技法講習会」を開始しました。

現在はその修了生がそれぞれの工房を持ち、伝統工芸としての保存および技術の伝承、地場産業として赤穂緞通の名を全国に広めていくことに努めています。

昭和末期に廃絶の危機に見舞われ、幻の緞通と呼ばれた赤穂緞通は現在、新しい織り手によって、復活されつつありますが、その作業は、図案や使用する色糸選びから始まって、すべての工程を、1人の織り手が伝統技法を守った手作業で行うため、仕上がる緞通の数は大変少ないのです。

・写真提供:赤穂市教育委員会 赤穂市立田淵記念館

・補足:Google Cultural Institute(赤穂緞通)制作に当工房は協力しております。

赤穂ギャベについて

2018年に開かれた工房「毯なか」にて当工房の有志らと共に、赤穂緞通で培われた技術に柔軟な発想を取り入れ、今の暮らしに合うように綿糸でつくる手織りの椅子敷きの制作・販売を開始いたしました。

・綿糸でつくる手織りの椅子敷き「赤穂ギャベ」

たった1人の女性の思いが生み出した 赤穂緞通

幻の緞通といわれる赤穂緞通は、鍋島緞通(佐賀県)、堺緞通(大阪府)と並び、日本三大緞通と呼ばれています。 赤穂緞通は、赤穂郡中村(現赤穂市中広)に生まれた「児島なか」という女性によって、江戸末期に考案されました。

児島なかは讃岐国の高松を訪れた際に出会った中国の万暦氈に魅せられ、以後独自で緞通の技術・研究を重ね、26年もの歳月をかけて明治7年(1874)に赤穂緞通を完成させました。

「なか」の努力と研究により開発された赤穂緞通は、塩田の作業に従事する女性の労働力が豊富にある赤穂において大きく発展することになります。

赤穂緞通の歴史

明治末期には御召列車の敷物として、天蚕を使用した赤穂緞通が採用され、その後も東宮御船、枢密院王座の敷物として、政府に納入されたそうです。

その風雅な文様は、茶人、名のある料亭、お茶屋などに好まれ、大正から昭和初期にかけては遠く海外にも販路を広げ、全盛期を迎えましたが昭和12年に綿花輸入制限を受けて、緞通場の閉鎖を余儀なくされました。 これ以降、緞通業は衰退の一途をたどったのです。

敗戦後、緞通業を再開する織り元も現れました。 しかし手作業でしか作れない赤穂緞通は近代化に取り残され、また、その大変な根気と技術のいる作業が敬遠され、時代の流れと共に緞通場は次々と廃業していきました。 織元が1つ残るのみとなっていた平成3年に、赤穂市が「赤穂緞通織方技法講習会」を開始しました。

現在はその修了生がそれぞれの工房を持ち、伝統工芸としての保存および技術の伝承、地場産業として赤穂緞通の名を全国に広めていくことに努めています。

幻の緞通といわれる理由

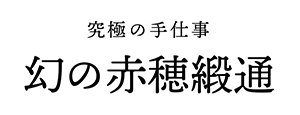

厳選された綿糸のみで作られた赤穂緞通は独特の風合と手触りを持っています。文様を際立たせるために握り鋏で念入りに摘みの作業をしていきます。その作業には大変な技術と手間がかかります。

昭和末期に廃絶の危機に見舞われ、幻の緞通と呼ばれた赤穂緞通は現在、新しい織り手によって、復活されつつありますが、その作業は、図案や使用する色糸選びから始まって、すべての工程を、1人の織り手が伝統技法を守った手作業で行うため、仕上がる緞通の数は大変少ないのです。

・写真提供:赤穂市教育委員会 赤穂市立田淵記念館

・補足:Google Cultural Institute(赤穂緞通)制作に当工房は協力しております。

赤穂ギャベについて

2018年に開かれた工房「毯なか」にて当工房の有志らと共に、赤穂緞通で培われた技術に柔軟な発想を取り入れ、今の暮らしに合うように綿糸でつくる手織りの椅子敷きの制作・販売を開始いたしました。

・綿糸でつくる手織りの椅子敷き「赤穂ギャベ」